No products in the cart.

Der Familientisch ist weit mehr als ein Ort, an dem gegessen wird – darüber schreibe ich hier immer wieder. Er kann ein Dreh- und Angelpunkt für Nähe, Austausch und Beziehung sein. Mit kleinen Kindern geht es dabei oft um Routinen, ums Probieren, ums „Essen lernen“. Und wie das im Leben mit Kindern so ist: Alles ist Veränderung, immer. Alles sind Phasen. Auch beim Thema Essen. Vom Baby zum Kindergartenkind zum Schulkind – es geht immer wieder um andere, um neue Themen. Und wenn die Kinder noch größer werden und langsam ins Teenageralter kommen, verschiebt sich die Dynamik wieder. Was wird leichter mit Teenies am Familientisch? Welche neuen Herausforderungen entstehen? Und was bleibt? Das schauen wir uns heute an. Und in diesem Interview-Artikel wir bekommen noch einen authentischen Einblick von Mari @kleines feines, die mit drei Kindern zwischen 6 und 17 Jahren am Familientisch sitzt.

Kein fliegender Brei mehr – Vieles wird anders, manches auch leichter.

Meine Töchter sind jetzt 10 und 6 Jahre alt und wir sind schon wirklich weit von der Baby- & Kleinkind-Zeit weg. Unglaublich. In solchen Momenten fühle ich den Satz „Die Tage sind lang, die Jahre sind kurz“ so sehr. Und auch wenn ich noch keine Kinder in der Pubertät habe, kündigt sich diese Zeit so langsam aber sicher sehr deutlich an und auch jetzt hat sich schon einiges bei uns am Familientisch geändert. Und ja, vieles wird wirklich einfacher, wenn Kinder größer werden. Manches wird herausfordernder und einiges einfach anders.

Mehr Selbstständigkeit

Niemand muss mehr den Löffel halten, Gemüse klein schneiden oder hinterher das halbe Essen vom Boden wischen. Größere Kinder essen selbstständig, sie können sich selbst nachnehmen, Getränke einschenken oder beim Tischdecken helfen. Manche kochen auch schon. Vieles davon können kleinere Kinder natürlich auch schon, aber als Erwachsener schaut man jetzt noch weniger, hilft weniger und lässt mehr los.

Picky Eating, mal anders

Das klassische „Picky Eating“ der Kleinkindzeit – Brokkoli nein, Nudeln nur ohne Alles – tritt meist in den Hintergrund. Dafür entwickeln Teenies oft eigene Vorlieben, die mitunter sehr konsequent vertreten werden. Plötzlich ist Fleisch tabu, Milchprodukte gelten als ungesund, oder es muss unbedingt proteinreich sein. Essen kann in diesem Alter auch Teil der

Selbstfindung werden, manchmal auch Ausdruck von Identität. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die Peergroup eine immer größere Rolle spielt. Gleichaltrige werden wichtiger als alles andere. Eltern sollten solche Phasen gelassen begleiten und ihre Kinder dabei trotzdem ernst nehmen und unterstützen.

Neue Mengen & Mineralstoffbedarfe

Auch die Mengen verändern sich: Wachstumsschübe bringen riesigen Hunger mit sich, der Kühlschrank wirkt plötzlich immer leer. In anderen Phasen essen größere Kinder wiederum erstaunlich wenig. Wer hier geduldig und vertrauensvoll bleibt und nicht jedes Verhalten sofort bewertet (!), vermeidet unnötige Machtkämpfe. Trotzdem sollten Eltern achtsam sein. Der Mineralstoffbedarf spielt auch in der Pubertät eine große Rolle. Dabei ist die Eisenversorgung für alle Geschlechter wichtig, aber besonders menstruierende Mädchen brauchen besonders viel Eisen. Und auch auf die Kalziumzufuhr sollte man schauen, Untersuchungen zeigen, dass Kinder und Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren zu wenig Kalzium zu sich nehmen. Kalzium unterstützt ein gesundes und starkes Knochenwachstum und beugt Osteoporose vor.

Unrealistische Körperideale & #whatieatinaday

Ein anderer Grund für Achtsamkeit beim Thema Ernährung sind die Einflüsse von außen, die in dieser Lebensphase eine wichtige Bedeutung haben. Dabei spielen unter anderem die sozialen Medien eine Rolle. Wenn Jugendliche dauerhaft Inhalten ausgesetzt sind, die ein unrealistisches Körperbild idealisieren oder eine bestimmte Ernährung zeigen, kann dadurch ein verfälschtes Bild der Wirklichkeit entstehen. Und das in dieser wichtigen und sensiblen Phase in Bezug auf die Entwicklung des Körperbildes. Vor allem für junge Menschen bedeutet das häufig großen Druck. Themen wie soziale Anerkennung und Zugehörigkeit zur Gruppe stehen während der Pubertät im Vordergrund. Und vor allem bei Mädchen beeinflusst das Aussehen auch stark die eigene Identitätsbildung. Häufig fehlt den Jugendlichen aber noch die nötige Medienkompetenz, um diese Darstellungen kritisch zu hinterfragen und richtig einzuordnen. Deswegen ist es so wichtig, in Verbindung zu bleiben, das Gespräch zu suchen und einfach da zu sein.

Ganz wichtig: Achtsamkeit heißt nicht Kontrolle!

Organisatorische Veränderungen: Koordination der Zeiten

Eine Veränderung ganz anderer Art sind die Zeiten. (Klein)Kinder sitzen meist verlässlich mit den Eltern am Tisch, weil wir noch ihre Tage planen, organisieren und begleiten. Größere Kinder hingegen haben oft schon vollere und vor allem eigene Terminkalender: Sport,

Freund*innen, Hausaufgaben, Nebenjobs, Hobbies…. Gemeinsame Mahlzeiten werden schwieriger zu koordinieren – und sind damit umso wertvoller. Hier darf man gemeinsam als Familie schauen, was noch gut in den Alltag passt. Vielleicht ist es nicht mehr das tägliche gemeinsame Abendessen, dafür ein, zwei feste Dates in der Woche? Oder ein ausgiebiger Wochenend-Brunch?

„Hör auf zu daddeln.“ – Medien am Familientisch

Für viele Familien mit größeren Kindern ist das ein Reizthema: Handys am Tisch. Ob Smartphone-Verbot oder bewusste Ausnahmen – wichtig ist, gemeinsam Regeln auszuhandeln, die für alle tragbar sind. Über das Thema habe ich ja auch kürzlich mit Nora Imlau gesprochen. Sie sagt im Interview zwei Dinge, die sehr wichtig sind: „Das erste, was ich wirklich finde, ist, Medien wieder neutral zu betrachten.“

Zweitens: Sachlich bleiben. „Du hast eine Message bekommen. Das scheint dir wichtig zu sein. Mir wäre es wichtig, dass du das Handy jetzt bitte weg legst, während wir essen. Ich versuche es selber auch.“ Diese ehrliche Kommunikation über Bedürfnisse ist so wichtig. Keine Verbote oder Drohungen.”

Tischgespräche

Und auch die Gespräche am Tisch verändern sich. Statt „ich mag keinen Brokkoli“ geht es nun um Politik, Lehrkräfte, Freundschaften oder gesellschaftliche Fragen. Der Tisch wird zum Ort echter Diskussionen – mal inspirierend, mal herausfordernd. Man lernt die Sichtweisen seiner großen Kinder kennen, entdeckt vielleicht neuen Humor, Tiefe und spannende Gedanken. Das ist eine große Chance und eine schöne Gelegenheit. Aber auch Stimmungsschwankungen gehören dazu. Nicht jeder Abend ist harmonisch, manchmal herrscht vielleicht auch Schweigen. Auch hier sind vor allem Verständnis und Geduld gefragt. Und auch Rückzug sollte man akzeptieren und ermöglichen. Drohungen oder „Verhöre“ führen oft zum Gegenteil. Besonders heikle oder sensible Themen kann man auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, wie z.B. eine Familienkonferenz oder einfach einen ruhigen gemeinsamen Moment.

Mehr Familienküche

Das ist eine tolle Entwicklung mit größeren Kindern, wie ich persönlich finde. Sie können sich viel mehr beteiligen. Sie können noch selbstständiger Rezepte aussuchen und entdecken, Einkaufen gehen und kochen. Das stärkt Eigenverantwortung und vermittelt wichtige Alltagskompetenzen und es macht Spaß. Wichtig: Nicht alle haben Interesse daran.

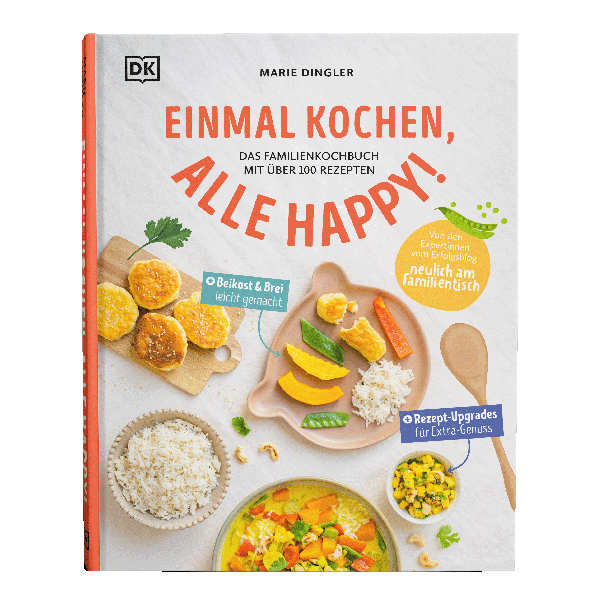

Wir können immer wieder Möglichkeiten anbieten und zum Beispiel gemeinsam Kuchen backen und fragen, welche Rezepte das Kind vielleicht mal ausprobieren möchte. Und es gibt auch wirklich viele tolle Kochbücher für Teenies. Aber wir sollten auch akzeptieren, wenn wir Kochmuffel zu Hause haben.

Vorbildfunktion bleibt

Auch wenn größere Kinder nicht mehr durch Nachahmung lernen, bleibt unsere Vorbildfunktion. Deswegen ist es auch mit Teenies total wertvoll, das Kochen hin und wieder als Familienaktivität zu pflegen. Es vermittelt Wissen über Ernährung und Selbstversorgung. Es stärkt die Bindung, weil man gemeinsam arbeitet und es kann auch eine schöne Gelegenheit sein, um in Ruhe miteinander ins Gespräch zu kommen. Außerdem gibt es größeren Kindern das Gefühl, ernst genommen und einbezogen zu werden. Gemeinsames Kochen kann auch ein Ausgleich zur Hektik des Alltags sein.

Wie man mit schwierigen Phasen am Familientisch umgehen kann

Eigentlich ändert sich bei diesem Punkt gar nicht so viel. Am Familientisch gilt: Geduld, Gelassenheit, Vertrauen und Verständnis sind wichtig. Druck, Strafen, Bewertungen und Drohungen haben dort nichts verloren. Das gilt mit älteren Kindern definitiv genauso. Zudem werden sie auch sehr viel direkter darauf reagieren. Essensvorlieben ändern sich oft von ganz allein. Ständiger Druck verschärft nur Konflikte. Besser ist es, offene Gespräche zu führen. Wir können fragen, warum bestimmte Essgewohnheiten oder Themen wichtig sind und dafür Verständnis zeigen. Und es hilft auch, sich an die eigene Jugend zu erinnern. Ich weiß noch, dass ich mich manchmal mit Chips und Cola nach der Schule vor den Fernseher gesetzt und Viva (wer erinnert sich? ;)) geguckt habe, wenn ich alleine war. Ich habe mich insgesamt trotzdem ziemlich gut ernährt und auch immer viel gekocht, aber so etwas hat eben auch dazugehört. Rücksicht aufeinander zu nehmen bleibt auch wichtig und auch, eine gewisse Flexibilität mitzubringen. Wenn ein Teenie sich beispielsweise vegetarisch ernähren möchte, sollten wir unterstützen und Kompromisse finden (z. B. Beilagen so gestalten, dass alle mitessen können). Auch nicht neu, aber vielleicht anders ist das Thema Verlässlichkeit und Struktur. Auch wenn nicht alle immer da sind – feste Essenszeiten können für viele Familien ein wichtiger Anker sind.

Eine neue Lebensphase ist immer auch die Gelegenheit für neue Rituale. Das kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen: Pizza selbermachen, gemeinsames Sushirollen, Themenabende, ein festes wöchentliches Kaffee- & Kuchen-Date … Egal, wie neue Rituale aussehen, es können dadurch Familienmomente entstehen, die man nicht so schnell vergisst.

Fazit: Alles wird anders, alles bleibt gleich – oder so ähnlich

Mit Teenies verändert sich der Familientisch: Er wird weniger von kindlicher Betreuung bestimmt, sondern mehr von Organisation, Austausch und Selbstbestimmung. Es gibt neue Herausforderungen – von Handys bis Essenswünschen – doch gleichzeitig eröffnet sich die Chance, mit den größeren Kindern auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen, Verantwortung zu teilen und neue Rituale zu schaffen. Der Familientisch bleibt damit ein wertvoller Ort, an dem Familie spürbar wird.